|

|

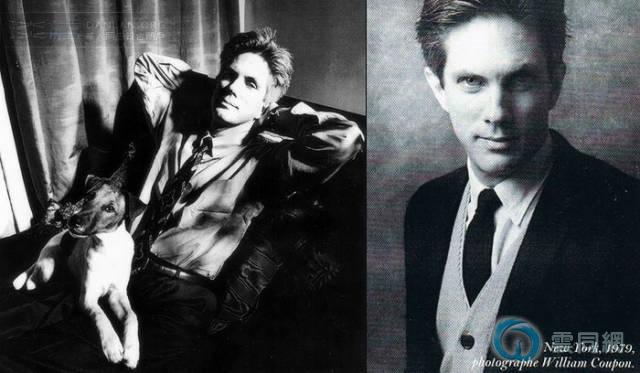

一起慢慢变老的感觉很有趣,因为我们都在改变。这段关系中,最初的我很内向——事实上我曾是彻彻底底、害羞到病态的人(在今天几乎没人相信,因为作为时尚设计师/公众人物,我需要以巨大的热情投射自我);而理查德,在我们最初的时候却是那么的、那么的老练和健谈。

理查德是外向型,我是内向型。可假如你今天才认识我们,你会得出相反的结论。理查德现在经常保持安静,尤其当他很了解你的时候。可假如你让他出席什么派对,他又会故态复萌,活跃得过分。事实上我很讨厌派对,能不去就不去。我喜欢一对一的晚餐,或四到六个人的聚会。

有件事让我感到好笑——好笑这个词不适宜,因为我没有笑——就是经常的、当我在派对遇到熟的异性恋朋友,当他们意识到理查德和我在一起已经24年后,他们的反应往往是:“哇,你们在一起24年了!太了不起了。想不到同志可以在一起这么久!”我在想:“你们在说什么?为什么不?”我知道很多维持得最久的情侣都是同性,而我的一些异性恋朋友在我和理查德一起的这段时间已经分分合合多次。

我认为哪怕最思想开放的人都可能存在一种预设观念,就是同志本身意味着更多追逐肉体而非心灵。可我感到难以理解——我是那种一直希望能“执子之手”的人,我一直想、也一直在追求那样的关系。无论我喜欢异性还是同性,这种想法都不会改变。理查德和我注定在一起,因为我相信一见钟情,我相信当你看着他的眼睛,你能感觉认识它们好久好久。那种感觉就像回家。

理查德·巴克利德的回忆

在巴黎待了三年半后,我搬回纽约,成为费尔柴尔德一本新杂志《场景》 的主编。在我回来第四天,我出席了一个叫大卫·卡梅伦的年轻设计师的时装展。(展出在阁楼举行)在等待开场的时候我看到一个男生站在人堆边缘。我心想:他很帅,真的很帅。展出结束后我坐在椅子上玩耍我的钢笔和记事本,直到他的驼色风衣走进我视线。

我站起身,准备和他一道离开。就像我说的,我们是在阁楼上,最快的退场方式是使用“之”形楼梯。在我们下楼的过程中我们不断照面;我不断的对他展露笑容,而他也回以虚弱的微笑。直到我们走上街,我敢发誓他是在以冲刺的速度逃开……

快进10天,我在第12大道费尔柴尔德大厦的楼顶给《女装日报》做无聊的平面拍摄。我们的艺术总监欧文问我是否有男友了。

“没有。”

“有在约会的人吗?”

“没有。我回来后还没出去玩过。”

“为什么?”

“我离开了三年半,我现在有两份工作,我还没适应纽约的节奏。我不想有任何分心。”

“那你有什么打算约会的人吗?”

于是我就告诉他在大卫·卡梅伦的服装展上我看到一个怎样的男生和他是怎样消失的。刚好过两分钟,摄影室的亨利过来跟我说:“凯茜·哈德威克的男助理来这儿取衣服了。”然后我就看到了那个时装展的男生。

我转身跟欧文说:“就是他。”

“谁?”

“就是他。”

“什么他?”

“他!”

“你是说……”

“是。”

我走上前告诉这个男生我可以给他所有的衣服,除了我们正要拍摄的这件——它很可能被用做封面。我带他坐电梯到《女装日报》楼层,在整个过程中我呱噪得就像个小女生。哪怕是现在讲述这个故事,我仍想用手把我的脸紧紧捂起来。我真是毫无羞耻的在跟这个男孩调情,而他不怎么说话;他越是沉默,我越头脑发昏。在帮他打包服装的时候我对他说:“明晚凯茜会在她的住所给我办一个‘欢迎回纽约’晚宴。”我希望他能跟她提到。凯茜对同志圈可不缺心眼儿,她准会邀请他出席。

|

|