|

|

在采访董文吉过程中,我曾在朋友圈做了一个线上小调查。有朋友劝诫我一定要避免和艾滋感染者产生肢体上的接触,警惕体液传染,千万不要一起用餐等。还有朋友问我:“得了艾滋,还能活几年?”“他们还能正常生活吗?”在这些反馈中,我发现周围大多数人和做这个采访之前的我一样,对于艾滋的认知都存在一定程度的盲区。

2016年12月1日是第29个世界艾滋病日,据中国疾控中心发布的法定传染病报告显示,今年1月-8月艾滋病新发病例34401例,死亡8817例。今年1月至9月,新发现15至24岁青年学生感染者和60岁以上老年男性感染者分别为2321例和1.3万例,分别是2010年同期的4.1倍和3.6倍。近年来,我国男性同性性传播上升速度较快,每年新发现的病例从2010年的7675人上升到2015年的32617人。

长期以来,HIV(艾滋病毒)感染者每天行走在阳光下的阴影里,经历着污名化和隔离式的社会生活状态。时至今日,旁人的观念和认知还存在诸多盲区,与感染者群体的日常接触依然充斥着或多或少的排斥,甚至是恐惧。一方面,大众对于疾病本身缺乏充分认知;另一方面,艾滋感染者往往对此讳莫如深,使得这一群体处于难以明说的隐晦境地。

一顿晚饭中的偏见

“我叫董文吉,是一个艾滋感染者。”

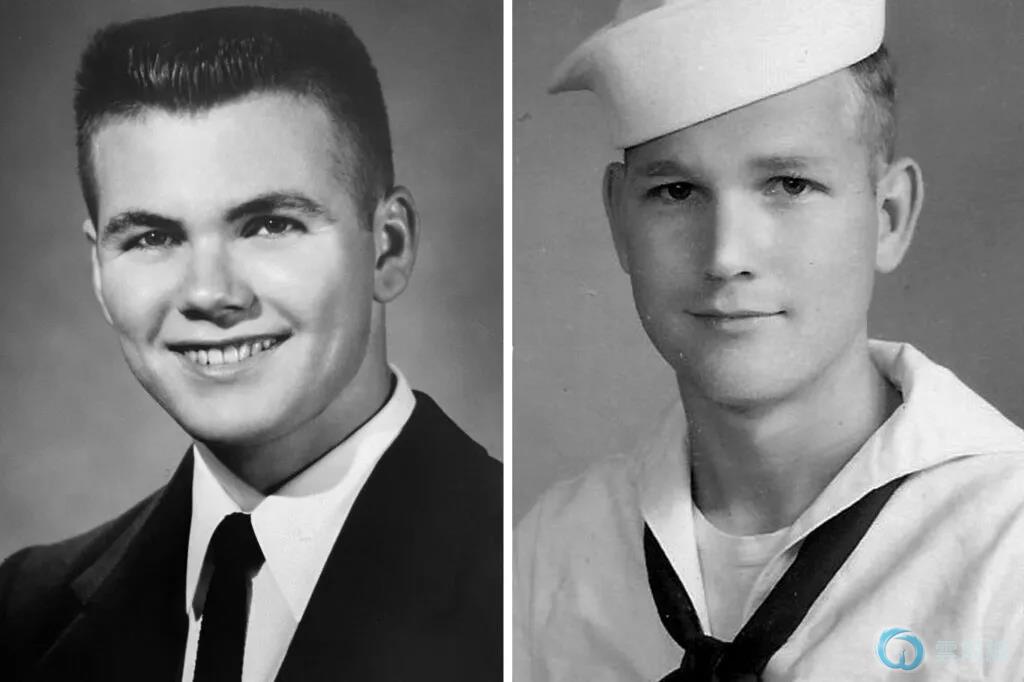

初次见面时,董文吉这样向我介绍自己。那天我去他家中采访。在北京六环外一间十多平米的出租屋里,他和男友小奇每天按部就班过着两点一线的生活。他们对我的冒然拜访满怀善意。小奇刚下班回家,为董文吉做好了一顿晚饭,并盛情邀请我一起用餐。碍于情面,我不好意思拒绝,也和他们一起坐了下来。

吃饭时,他们俩言语交谈甚少。同居十年的生活已让他们的日常沟通归于平静,举手投足之间都已经养成心照不宣的默契。小奇扒拉着碗里前一天的剩菜,打开话匣子对我说:“董文吉从来不吃剩菜,都是我吃。他是这个脾气,小时候在福利院宁愿饿着也不吃。”

尽管我早知道,与艾滋感染者一起用餐,不会造成感染,因为唾液并不是病毒传播途径。但有那么一瞬间,我脑海里还是闪过那么一个念头:“如果他们也和我一样有牙龈出血的情况,会不会造成血液传染?”我掩饰了那个念头带来的恐惧,问:“他小时候在福利院生活?”同时,也深深觉出自己的虚伪。

小奇接着对我讲述了几年前董文吉带他去福利院亲眼所见的一些经历。董文吉只在一旁静静吃饭,似乎并不乐于提及那段往事。

我一边听着小奇的讲述,一边留意到一个细节,他们俩都只夹着他们面前的碗沿处的菜。我面前的这几个盘子之间,就像小学时与男同桌之间的那道互不侵犯的“三八线”,在无形之中也被隔阂成了两个世界。那无形之间的东西让我心里梗得慌,无法再继续交谈。于是,我默默地夹起一小块白菜叶送进嘴里,来掩饰内心的尴尬。

因为那顿晚饭,我反思到,如果在采访的过程中不先放下自身的偏见,那这个采访一定是不真诚的。

第二天,我去他工作的地方继续跟进采访。正逢午饭时间,他和同事一起去餐馆。我再次留意到,他还是习惯性地只夹靠近自己面前的菜。我马上拍下了这一个情景,因为它的意味太多了。

这偏见来源于董文吉自己,也来自于做为他人的我。

一场沉重的婚礼

2016年11月14日,婚礼前一天,董文吉和小奇回内蒙古家乡参加妹妹的婚礼。我请求同往。考虑到婚礼的场合,与家中两位老人提及他和小奇的事情不大适宜,何况他们对艾滋感染一事并不知情,于是我向董文吉承诺,不对两位老人做采访,只在一旁观察记录。

回家后,董文吉、小奇帮衬着两位老人前前后后尽心操持着婚礼的事。小奇家的房子是政策支持给新建的,刚装完修。董文吉一回家便拍下几张照片,发了一条朋友圈,说:“家里给我们的新房子装修好了。”依照内蒙古习俗,嫁女是父母的伤心事,不能贴“囍”字。小奇和董文吉便决定骑摩托去镇上买了两块红色窗帘,让家里图个喜庆。

婚礼当天,小奇家的亲戚都陆陆续续冒着风雪赶来。大部分都是老人和长辈,年轻人都出去打工了。老人们围坐在炕上攀谈起来。他们一边嗑瓜子,一边聊起庄稼和牛羊的事,好像他们的视线从来没有离开过这个村庄。小奇说:“村里不比在北京,这里人的观念都很传统,老人们对于‘同性恋’这种事肯定都不敢相信。去外面见过一点世面的那几个叔伯对我和董文吉的关系也早有所察觉,但考虑到我父母的情面,谁都没有捅破。” 远来的亲戚见着董文吉时,小奇父亲李振懿都会介绍他是自己的干儿子。董文吉说,“小奇父母都对外人称呼我为干儿子,后来长辈们都把我当作了干儿子一样对待了。” 李燕儿也私下告诉我:“其实我是个不婚主义者,如果能在家里一直陪着父母,生活很自由,感觉嫁人当家会是件挺累的事。考虑到父母的感受,哥哥也不能结婚,所以我还是决定结婚。我也想将来多生个孩子,过继给哥哥和小哥(董文吉)。”

晚饭,亲戚们坐在一起喝酒。李振懿多喝了两杯,两眼开始泛红。身旁的亲戚打趣说;“明天闺女就出嫁了,这老头一直心疼她,舍不得。” 李振懿独自走到院子外,面对晚霞,抽泣起来。我跟随在后,望着他抽搐的肩膀,双脚仿佛被钉在原地,不敢再接近他。于是远远地拍下了他的背影。过了好一会儿,他才转身回到屋里,去厨房打了一盆热水,洗了一把脸。我才开口对他说:“伯父放宽心,孩子都大了,自个的事终究要自个担负起来,日子都会往好里过。小奇和燕儿都很孝顺,干儿子也总是记挂你们两个长辈……”他默不作声,抽起了烟。我想,再多的语言安慰,也是苍白的,假如有一天,他们知道小奇和董文吉艾滋感染一事,更是雪上加霜。

晚上,婚礼事宜大致安排妥当。小奇母亲吴爱平和几个姑婶坐了下来,聊起两个结亲的家庭之间的些许摩擦。她十分担忧女儿将来的生活。凌晨,她又担心下雪天会让早上来迎亲的婚车出行不便。于是站在家门后面朝外面的月色望了两眼,发现雪已经停了。她说:“姑娘和小子都一个样,心里都舍不得。女儿养到了27岁,从来没离开过我们跟前儿。不当家不知道柴米贵,嫁不嫁得好都是她自己的事了。” 李振懿总在一旁抱怨她现在的烟瘾太重了。虽然没有对两个老人做采访,但我也从这些细枝末节中感受到,这个家庭的每一个成员各自承担着他们自己的压力,有一股无法言说的情绪在默默酝酿着。

婚礼当天,两位老人接受两位新人的叩拜礼,礼仪只进行到一半,吴爱平便坐不住离开了。一转身,她的眼泪便夺眶而出。李振懿紧抿着嘴唇,依然满脸绷紧的忧愁。按照习俗,他们不能送亲。小奇、董文吉和随行的亲戚们都随着婚车出发了。两个老人只站在家门口目送两位新人和送亲队伍的离去。

到李燕儿夫家中,李燕儿坐在新房里,眼泪开始放肆地落了一脸。小奇在一旁不住地为她拭泪,打趣说:“你看你哭的,这么漂亮的妆都花了。以后有什么事还有哥哥和小哥在。”

婚宴结束之后,小奇离开李燕儿的夫家。走到家门口,他回头看了两眼,再转过头来就泪如泉涌。“小时候妹妹都怕我做哥哥的,妹妹长大了就懂事,很多事不想着自己,先想着家人和我,真怕她将来受委屈。”他哭着说道。董文吉对着一旁的新郎说:“以后你要让李燕儿受委屈,我和小奇回来收拾你。”

未知的前程

因为工作关系,董文吉提前和我一起离家回北京。火车上,他偷偷在我隔壁的卧铺上抹眼泪。他对自己这样的举动也似乎不适应,对我说:“每次回家,都不想再回北京了。”这是我与他交流相处的半个多月里,他头一次直接表露出自己的情绪。我一直以为,他比他人更善于掩藏情绪,因为在我的采访中,董文吉都习惯用只言片语作闭合式回答。就在今年9月份,他曾发出一条朋友圈:“一件又一件的事情压着我喘不过气了,想想死的心都有了,一点胃口也没有。 ”我就这事采访小奇,他告诉我:“也许是因为小时候的经历,董文吉很情绪化,容易抑郁,那一段时间还跟朋友说想自杀,但又特别怕死。2013年确诊艾滋病毒感染的那段时间,他的并发症特别严重,心情也很绝望。因为病痛的折磨,他总想放弃治疗。我每天照顾他的身体,但更难的是照顾他的情绪,当时我还要工作,否则医疗费没法承担。好在,都挺过来了。”我表示感慨:“小奇,这就是你们能走过十年的原因吧,没有你的陪伴,也许他坚持不下来。”小奇的回答十分实诚:“话也不能这么说,没有我他也可以走过来,日子也可以过,只是好与坏的差别。”

车厢里,我问及董文吉以后的打算,他说:“再做两年公益,尽力帮助一些其他的感染者,我们再回家。家里有50多亩地,我们帮两个老人种地。小奇还想在镇上做点小生意。”

我看着窗外,火车在寒风中呼啦啦开过科尔沁草原。草原上覆盖了一片冰雪,牧羊人还在赶着羊群。

无法预料,他们还将面对什么。

|

|