|

|

坦克是哈尔滨最大的同亲(同性恋亲人)交友群负责人,是一名男同,在南方工作过多年。在他看来,相比南方男同的细腻,哈尔滨的男同则更为粗犷、豪爽,性格坦诚,容易冲动。“哈尔滨的帅哥在全国圈子里是有名的。只不过,南方现在已经出现由普通人群组织的同性恋反歧视组织了,而在哈尔滨,男同更多是被当作异类。”

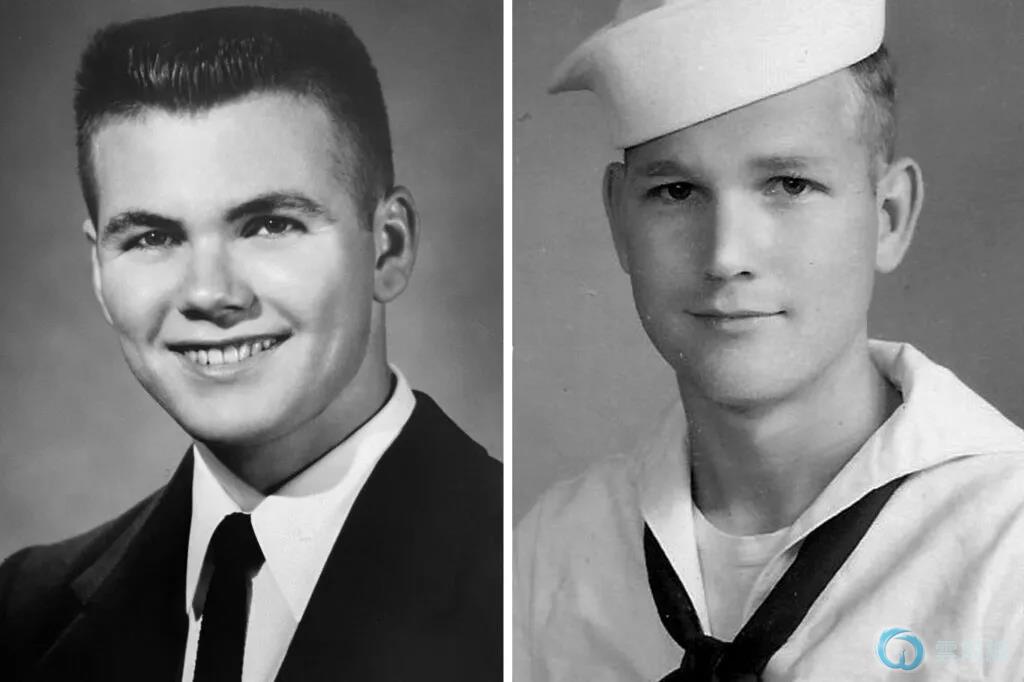

刘强上面有两个哥哥,他从小好动,喜欢打架,性子直爽,十分惹女孩子注意。但从青春期开始,“入眼”的就全都是男孩儿,他对所有追他的漂亮女孩一点儿兴趣都没有。刘强林则完全不同。他有四个姐姐,是家中唯一的男丁。母亲身体不好,他从小就喜欢帮家里做家务。缝衣服、做饭,或是陪姐姐们跳皮筋、踢毽子。

那是上世纪七八十年代,刘强和刘强林为自己的“异样”快疯掉了。在那种没有网络、信息闭塞的环境下,很多男同完全不晓得自己到底怎么了。他们逼着自己“找女人”,自残,甚至逃跑。直到2005年,哈尔滨的几家公共浴池里,绝大多数是外地男同。

每个省会城市的流动人口,都存有一定比例的男同人群。包括如今北上广等大城市,一方面,很多同志想要逃避老家的压力;另一方面,他们寄希望于大城市,渴望得到更多“择偶”机会。

随着康同工作组的开展,黑龙江防艾组织遍地开花,包括其他男同QQ群、同亲群、真爱家园等大大小小的社会草根组织出现,使哈尔滨逐步形成一个稳定的由圈内人帮圈内人的男同群体。其中,康同工作组的工作覆盖的男同是最多的。负责人洪涛十分清楚,每个加入组织的志愿者都怀抱不同目的:回报社会,互助,也包括“择偶”的欲望。像18年“A 滋夫妻”这种故事,特别能给大家提气儿。“这个群体的最大诉求,仍然是对爱情的渴望,跟异性恋是一样的。”

一个明显变化是,哈尔滨很多80后和90后越来越选择出柜(公开性取向)。他们能从网上了解到同性恋相关知识,有人在xing 成熟期就明确知道自己的性取向,想要和男人结婚。

绝大多数公众对男同群体仍存有误解。“比如,人们认为男同就是伪娘。”洪涛说,“他们虽然喜欢同性,但内心认同自己仍然是男人,只是想找一个更想依靠的男人。无论他在恋爱中扮演男性还是女性的角色,男同群体都既有男性的爆发力,又兼具女性细腻的心态,多愁善感,有艺术天分。圈子里喜欢京剧的特别多。”他调查发现,哈尔滨男同所从事的行业与全国情况基本相似,多集中在美发、服装设计、舞蹈、音乐、播音、主持等与艺术有关的工作。

“很多家长让同志去医院治病。”坦克说,“我经常说,要有哪个医生敢说同性恋是一种病,你大可以扇他一耳光。”

从路边摊买到的结婚证,承载着多少的希望与无奈。

命定的恋人

“你信吗,那种一见钟情?”刘强林的眸子里闪出亮亮的光,“我们都是外地来的,一起干零活。就那么看了对方一眼,就认定了他是我想找的人。还有,我们的名字就差一个字……”大多数男同情侣的讲述,喜欢从“一见钟情”开始。他们的“婚姻”充斥着战战兢兢。有甜蜜,有喜悦,更多是悲壮。

在洪涛的帮助下,记者认识了共同生活13年的大庆情侣唐建宁和唐枫。他们结识于网络,唐建宁的网名用的是唐枫的本名,他们把这种细小的巧合看成“上天的安排”。“我们聊了三个月的电话,觉得投缘才决定见面。”唐枫说,“他是我的初恋,我知道他以前交过一些男朋友。我们在一起谈了3个月恋爱,又各自订了婚,后来觉得真的放不下对方,才最终选择生活在一起。我能接受他的过去,只能说这个圈子诱惑太多了。能长期在一起的人,凭靠的还是感情。”

刘强和刘强林的感情,则是从兄弟开始的。他们每天工作12小时,唯一的放松方式便是大半夜在空无一人的大街上散步。他们无话不谈,在好感与爱情之间跌跌撞撞。在刘强林眼中,刘强是一棵大树;在刘强眼中,刘强林是最懂自己的人。

哈尔滨的同性恋酒吧的鼎盛时期在2005至2006年,最多时有七八家,每晚聚集了来自全省各地的同性恋者。近年来,同性恋酒吧文化在哈尔滨急速衰落。从早年的绿地、公园、公共卫生间、浴池和酒吧等用于“碰运气”的场所,到现在一对一交友的网络,男同寻找圈内人的准确率大大提高。建立联系后,双方先互报一下三围,再交换照片,视频聊天,合适的话再出来看个电影、吃个饭。

“绝大多数男同迫切追求有爱的生活,并试图将双方建立在与男女关系一样的固定关系上。”国内首位在男同人群中进行大规模A 滋病干预的专家张北川教授,在接受本报记者采访时透露,他曾在男同人群中做过一个关于自杀的未公开调查,其中问到自杀理由,排在第一位的是失恋。

很多男同会把一见钟情当成爱情,这种感情基于xing 关系,与异性恋的一见钟情性质相同。只是,异性恋发生xing 关系通常需要一段过程,同性不是。他们很感性,会轻易付出,分手“成本”低。大部分男同经历过痛苦的初恋,分手、伤害,甚至被玩弄,往往认定“这个圈子没有真感情”。

圈子里笼罩上一层“怨妇”的空气。他们渴望悲伤有人分担、欢喜有人分享,可归根结底因为性向不同,他们饱受压力与争议。“你不可能随便跟人说你的取向。”坦克说,“万一哪个男的知道了,你跟他走近一点,他就会想‘你是不是喜欢我呀’。开玩笑!我们是个男人都喜欢吗?哪有那么不要脸?”

大城市信息相对开放,刘强与刘强林也认识了很多跟他们一样的人,慢慢懂得了自己的取向与爱情。他们决定“结婚”。没有婚礼,没有见证人,只有一间半地下室,一个潮湿的却被收拾得无比温馨的小屋。他们挤坐在小桌旁吃饺子。两人都没忍住,边吃边嚎啕大哭……

这种“婚姻”,注定了他们要成为隐形人。小心翼翼,竭尽全力,希望海誓山盟。有甜蜜,有喜悦,更多的是悲壮。

从路边摊买到的结婚证,承载着多少的希望与无奈。

出轨

激情过后,刘强与刘强林的“婚姻”出现了“七年之痒”。他们在外面有了新伴,彻夜不归。每次从老家回来,两人对彼此说的最多的就是“我妈让我结婚”。这种“婚姻”没有任何保障与约束,到处是“分”的力量。终于有一天,两人“出了轨”,和女人结了婚。

“两个人一起过日子,是两个人的事,不一定非要公开不是吗?”记者说。“你体会不到那种压抑和恐惧。我们俩那么多年了,日子过得紧巴,又始终生活在‘地下’,实在太难受了。”刘强说。

当激情变成亲情,两个人开始“拉锯战”。性格的不合、观念的冲突与情感的淡漠,嫉妒、欺骗与背叛的痛感,他们和两个吵架的夫妻没什么不同。这世界为异性提供了无数婚姻模板,但没有一个是给同性的。对异性婚姻来说,都是合的力量:法律的约束,道德的谴责,孩子的维系。即使爱情的核没有了,契约还要遵守。

但对同性来说,却是“分”的力量。社会没有提供一个支持系统,让这群人享受到阳光、健康的爱情心态。即使出去找一ye 情,也不会受到法律的惩戒与道德的谴责。有人甚至为了家庭、身份与社会地位,不得不选择和女人结婚。

“在中国的历史上,同性恋不是大问题,但生育却是最大的问题。”张北川说,同性恋面临一个向几千年传统文化的挑战,那就是男大当婚、女大当嫁的婚姻观与生育观。

早在2005年,我国有一份相关调查,认为90%以上的男同在婚内,或认为结婚不可避免。中国的一半人口在农村,农村人基本都要结婚的。总体说,中国男同的结婚率在85%到90%以上。即使是现在很多固定在一起十几年的男同伴侣,很多人也至少曾有一次婚史。

男同的性取向不会因为与女性结婚而改变。刘强有过一个女儿,因为一场大病死掉了,他变得更加消沉,不管更换“新欢”,并与刘强林始终保持着同-居关系。刘强林也很不幸福,妻子性格粗暴,他一面默默忍耐,一面巴望着能与小哥回到从前。“我不想欺骗妻子,她们是无辜的。”刘强林说。

越来越多同性恋选择“形婚”(男同与女同形式上结婚)。张北川也接触过几名哈尔滨的形婚者,他认为,这种方式虽避免了对异性恋女性的伤害,但却不可避免地伤害到双方家人。“我之前跟一个女同谈了半年,‘密谋’形婚。”坦克说,“现在想想,这哪儿是形婚,简直就是行骗!那家人对我太好了。我说我买不起房子,她奶奶私下给我打电话说,要是暂时没钱,奶奶可以给我们拿钱……”

说到这,坦克的眼泪“唰”地涌了出来。“我们怎么能这么骗人?我以后一定不会和女性结婚了。”

|

|