|

|

在中国同性恋已经实现去罪化和非病理化,但同性恋者依然饱尝世人的歧视,无法享受与异性恋同等的权利。他们往往对家人和朋友隐瞒自己的性身份,怀着与生俱来的罪恶感,受尽欲望的折磨,战战兢兢地活在异性恋占据绝对霸权的世界里。

探访同志酒吧

郑州的这家同志酒吧地处市中心,靠近火车站,但所在的街道并不热闹,给人静谧之感。酒吧的木板门有些陈旧,上面挂一个霓虹招牌,闪闪发光。晚上九点钟,酒吧座位上空空荡荡,郑州同志的夜生活尚未开始。我在门口找个位置坐下,偶尔几个男扮女装的"易服同志"从身边走过,浓妆艳抹,身材性感,胸前不乏一条显眼的"事业线"。酒吧的员工各就各位,有人准备酒水,有人排练节目,有人在柜台前整理账目。阿木和他的朋友阿领在一起生活十多年了,俩人一起经营这家同志酒吧。阿木身材魁梧,神色温和,说起话来每个字都发音清晰,偶尔对员工指点一下。阿领则颇显低调,微微驼着背,默默做着事。

阿木八十年代读大学,在图书馆一本杂志里读到一小段关于同性恋的描写,那是他第一次接触"同性恋"这个概念。至今,他回忆起来,还略显兴奋地说道:"我很震惊,原来世界上有那么多人都是同性恋。"阿木从小到大都觉得和男生在一起很愉快,但一直都没有明确自己的性身份,直到他的大学班主任对他表白。那时学校组织篮球比赛,阿木和班主任都入选了校男篮,两人经常在一起训练。

"那时候不叫辅导员,叫班主任,他年纪比我还小。有一次,我一个人在宿舍午睡,他来到宿舍,对我说,他喜欢我。我说老师喜欢学生很正常。他看我没明白,又说他爱我。我说老师爱学生也很正常。"阿木回忆起他的"初恋"说。

"你这是揣着明白装糊涂吧?"我问。

"我当时毫无思想准备,也害怕呀……随后他说他是同性恋,我若是接受他,就和他在一起,若不接受,就当什么都没发生。"阿木当时不置可否,但等到打完比赛的当天晚上,俩人便"住到了一起"。

两年后阿木大学毕业,被分配到北方的一座城市工作,班主任则去北京工作。俩人经常用BP机联系,一年总要见上几次面。后来班主任迫于父母的压力,和异性结婚了。俩人分手,再无来往。

"你怎么来到郑州的?"我问阿木。

"我跟单位请了个假,然后一去不返。我想看看会不会饿死。"阿木似乎对当年的"壮举"很自豪。"我找到一家集团公司,做驻外经理,被派到郑州工作。到郑州后,我打听到郑州同志的露天聚会点在哪儿,就去那儿逛,有几次还差点被占了便宜。我和阿领就是在那儿认识的。他以前被骗过,警惕心很强。我不管,我继续和他联系,请他吃饭,对他好。后来他接受我了,我们就一起搬到关虎屯住,一起做生意。时间久了,我们的关系更像亲情,彼此惦记、关心,简简单单的过日子,就这样。"

阿木和他的朋友阿领十年前相识于郑州的一处同志露天场所,俩人一见钟情,很快便同居,随后一起做生意。如今他们在郑州开设一家同志酒吧。

顾客渐渐多了,三五成群围坐在桌子旁,聊天,喝啤酒,看表演。

台上妖娆妩媚的歌者,一律是二十左右的男生。对他们来说,从白天到晚上,不仅是时间的转变,还是从男人到女人的轮回。

酒精的刺激使晚上的气氛更加热烈,空气变得暧昧起来。人们似乎没有华丽的语言来诉说内心的情感,唯有一饮而尽。

音乐总监介绍每个表演者时,都不忘在名字前加一个"美女"。美女成成带着假发,穿着低领旗袍,腿穿黑丝袜,边唱边跳。阿木对我说道:"他上大学那会就来这儿演出,现在毕业了。他家条件不好,靠他赚钱养家。"

"他们年纪都大多?"我问。

"都二十左右。"

成成看到摄影师在给他拍照,很配合地摆出各种妩媚造型,拍完后奔到摄影师身边看照片。"在给我拍写真么?哈哈,我很火的。"他笑着说。

成成家境贫寒,从上大三时起并来酒吧做反串表演,赚钱贴补家用。大学毕业后,他在酒吧做专职表演,月收入有三四千。

散场前,成成脸色凝重地对我说:"老家人不知道我做这份工作,我不想叫家人知道。"凌晨两点钟,客人都走了,成成和他的同事卸了妆,变回男儿身,成了一个个干净俊俏的小伙子。

我们一起走出酒吧,他们拦下两辆出租车,叫我和摄影师坐前面一辆先走。

自我认同——同志也要有尊严的生活

2001年,阿奇创办了河南第一家同志酒吧。

在动辄得咎的年代,同志之间只能偷偷摸摸幽会。久而久之,郑州一些公园成了同志固定的聚会场所。大多同志都会选择在厕所解决自己的性需求。阿奇谈起创办同志酒吧初衷,就是要变"厕所文化"为"酒吧文化",在酒吧里,同志们可以大大方方交友和恋爱。

起初,来同志酒吧的人甚少,来的人也多半忐忑不安,若有人喊一句"警察来了",所有人都惊慌逃跑。

在中国,同志历来是一个禁忌。1997年,新修改的《刑法》将"流氓罪"去除,同志们才松了一口气。在此之前,同志极可能因为自己的同性恋身份或行为被判以"流氓罪"。

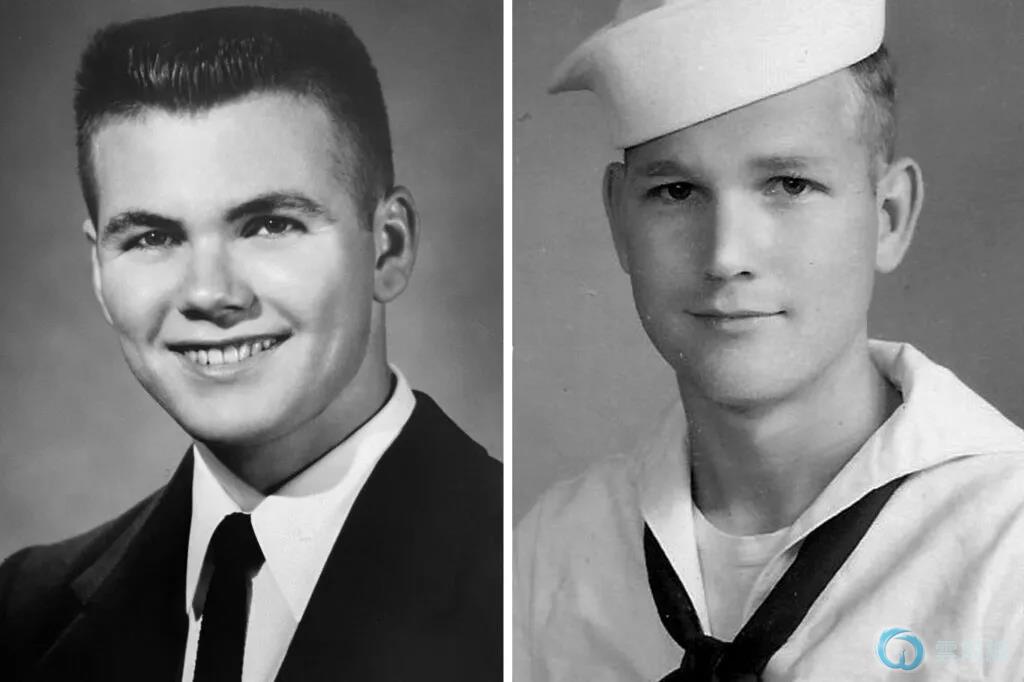

阿木是个来自北方的壮汉,身材魁梧,面色温和,说起话来咬字清晰。酒吧的大事小情都要他来决断,员工对他也尊敬有加。阿领则沉默寡言,永远一副温顺的深情,从容不迫的做着手边的工作。

|

|