|

|

曾经以为自己就要这样地死去了,一个人孤独地躺在那张床上,没有任何亲人好友在自己身边,因为他不敢向任何人说:“我是艾滋病患者。”

这就是张军(化名),查出患有艾滋病时,他34岁。

三年过去了,他的HIV依然还是阳性,但他已成了民间艾滋病预防组织的重要成员,他还有了一个身体健康的恋人。“我现在敢说我就是艾滋病患者,我不但能乐观地活着,我还能做很多有益的事情,谁都无法拒绝死亡,但每个人都应该活得更有价值。”

回家

11月21日,结束了一天工作,张军匆匆离开公司,踏上北京至天津的城际快车。

虽然在北京工作,但天津才是他的“家”,因为这里有他的恋人,还有他服务的民间预防艾滋病志愿者组织“深蓝工作组”,当然还有几名艾滋病毒携带者,他正在帮助这几个病友正视艾滋病,消除心理恐惧。

列车开动了,坐在自己的座位上,环视一下周围的人们,张军的心态显得很平静,他已经能把自己看作是旅途中的普通一员。但三年前,当他刚刚得知自己是一名艾滋病感染者时,他是绝不敢泰然自若地坐在这里的,那时他害怕陌生人看他,他想到的只有死亡。

2005年5月的一天,张军病了,身体乏力,皮肤上还起了很多红疹子,在几家医院治疗都不见好转,最后医生建议他去验一下HIV,就是检验是不是艾滋病毒携带者。“当时觉得很可笑,医生怎么会让我去检查这个,所以并没有在意。”然而几天后的检查结果让张军惊呆了,化验单上显示他确确实实感染上了艾滋病,而他的症状说明他已经到了艾滋病的发病期。

一般艾滋病分早期发现和晚期发现,早期发现就是在没有发病的情况下,通过验血可以早期发现治疗,而晚期发现则是在发病后就医时发现感染,一般比较严重,而张军就是属于后者。

检验结果显示,他的免疫细胞只有28,而正常人是400以上。

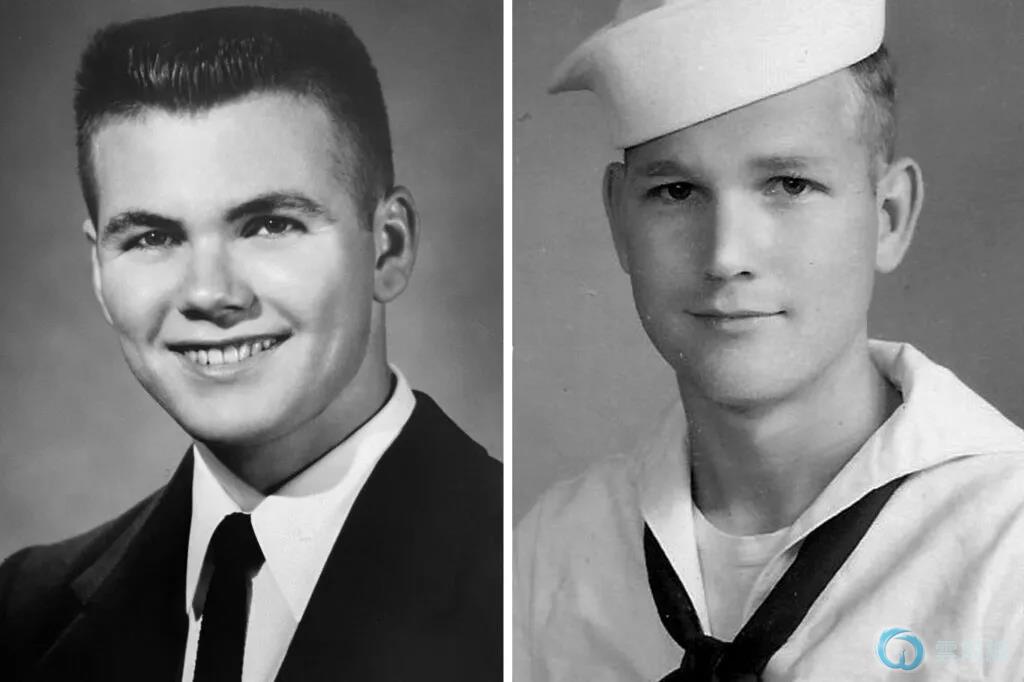

“当时感觉自己已到了人生末日。”张军是个东北小伙,高高的个子,长得也很英俊,自己在北京打拼了很多年,在一家服装公司做业务主管。

突如其来的打击,让他头脑一片空白,不知道自己应该怎么办,因为他不能也不敢向身边的任何人说起自己的病情。

张军第一次感到孤独,好像世界上只有他一个人,不再被任何人接受。

用三天时间,他把所有的工作都交接了,然后辞职。他写好了给老家父母的遗书,然后把自己关在住处的房间里,很少出屋,有时候一天都躺在床上看电视,但电视里面演的是什么,他却并不知道。

张军说,那时,他的心态就是“了却一切后事然后等死。”

“如何感染上了艾滋病?”张军在痛苦地回忆,他没有输过血,但他是个男同性恋,虽然同性恋不等于艾滋病,可他却和同性发生过不安全的性行为。答案很明显,是通过性传播。

“当时后悔死了,但一切都晚了,因为我当时任何艾滋病的预防知识都不知道。”

一见钟情

“天津站到了。”列车广播打断了张军的回忆,他随着人流走出了车厢。

冬天的夜晚很冷,张军裹紧外套,一路小跑奔向公交车站,因为他还要坐40分钟的车才能回到家,而他的男性伴侣,一个身体健康的同性恋者嘎嘎正在那里等他。

12月1日是国际艾滋病日,今天晚上他们还有很多活动方案要研究。

想起嘎嘎,张军的心里泛起一丝暖意。可能很少有人理解两个男人之间的这份感情,更不可理解一个艾滋病人和一个健康人之间的同性恋情,不过张军说,他很感谢嘎嘎,这个人改变了自己的生活。

从2005年发现自己患病,张军经历了大约半年多封闭生活,除了到医院看病买药,他就呆在家里。一次,张军愁眉苦脸地到北京某医院买药,几个艾滋病预防的草根组织志愿者看出他是个感染者,便主动跟他搭话。

开始,张军不愿在公众场合承认自己是艾滋病患者,但几个志愿者告诉他,艾滋病患者其实可以免费领取国家提供的治疗药物,并且还有艾滋病感染者的民间关爱组织,可以帮助他治疗和生活。

这让张军喜出望外,那种想回到公众社会,想有个朋友,能说说话的愿望在他心里太迫切了。

就这样,张军参加了专门为HIV感染者开办的“摆脱艾滋病造成心理恐惧”的培训,凭着自己的暂住证,他也可以在北京免费领取治疗药物了,他开始变得越来越开朗,而且喜欢上了参加这样的公益活动。

“一方面我觉得自己能学到很多东西,树立生活信心积极治疗,另一方面能为其他病人做些公益事情,感觉很幸福,这让我感到活着的价值。”

2007年9月,在由京津两地志愿者和艾滋病感染者参加的公益活动中,张军认识了天津“深蓝工作组”的创建人嘎嘎。这是一个为同性恋等易感人群做艾滋病、性病预防的民间草根组织,而嘎嘎也是一名男同性恋。

“我们是一见钟情。”嘎嘎常在其他朋友面前这样说,但张军却不好意思,不过他们俩的确感情很好,让张军感动的是,自己是个艾滋病感染者,很多人连手都不敢和他握,但嘎嘎愿意接近他,还教会他很多和非艾滋病人接触生活的知识,使他有了一个良好的心态,不但能正常生活,而且学会保护自己和保护他人。

|

|