|

|

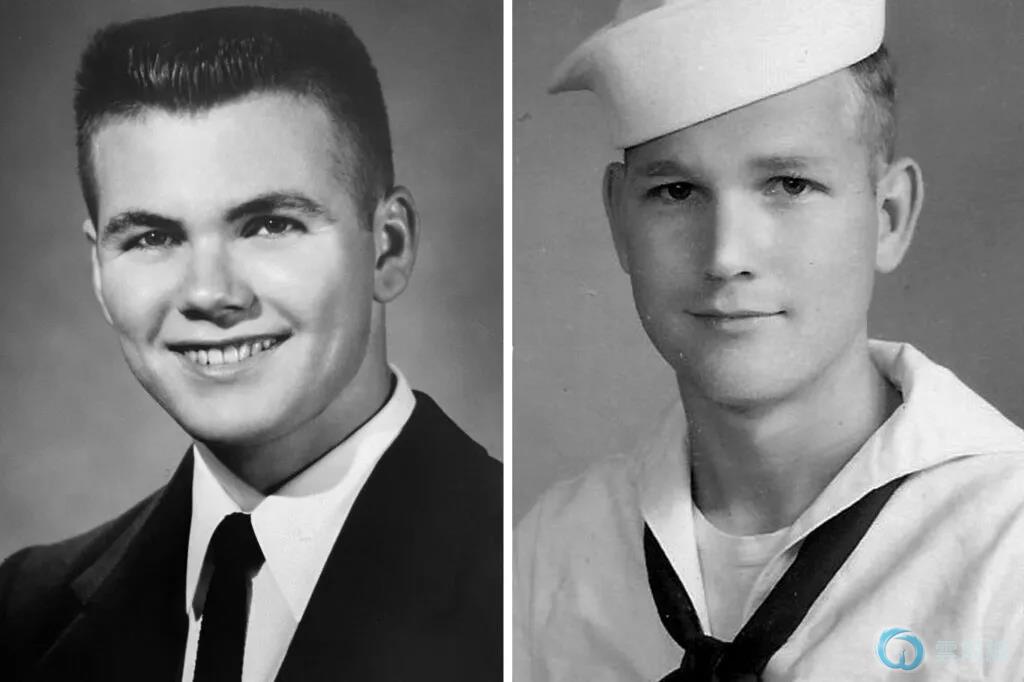

十年相守 他样幸福

10年。

从夏敬大学2年级的那个4月与徽之相识至今,已过去了整整10年,弹指一挥间。

同时,这个10年又是漫长的。在他们所处的圈子里,一段感情能够稳定地维系这么久,罕见程度远远超出人们的想象。

特殊的幸福

两人的月薪加起来接近2万元,上下班时间规律,也很少加班。随和、开朗、低调,在不了解“真相”的邻居们看来,这两人与其他邻居没有任何不同

时尚的红酒柜,经过用心摆放的博物架,古铜色木质楼梯……位于高新区一处复式高层的家中,诸多细节显示着夏敬对生活品质的高要求。与徽之相识之后的第二年,他们在堤口路附近的一处出租房中开始同居,后来搬到这里。这处房子是他们购买的第三套房,虽然每月需要还6000多元的房贷,但这一数目并不会使他们感到压力。

他们是一对男男同性恋人。

对于目前的生活,两人的脸上洋溢着幸福。但关于未来,他们并非没有压力。

2004年12月1日,中国卫生部发表“中国同性恋白皮书”,公布中国处于性活跃期的男同性恋者约占性活跃期男性大众人群的2%至4%,约为1000万。这是中国政府首次关注同性恋人群的生存现状。十几年后的今天,学界和调研机构仍没有就总人口中的同性恋比例达成一致,但较多的人认为5%左右可能是比例的下限。照此计算,中国的同性恋者人数可达7000万左右。

这是一个不小的数目。但对于生活在外地农村的夏敬和徽之父母来讲,同性恋这个词仍远远超出了他们的接受程度,“当然了,即使是大城市中的知识分子,在目前的社会环境中,恐怕也无法接受自己的孩子是同性恋这一事实。”徽之说。

同龄人陆续结婚生子,父母逼婚的频率越来越高。也许是“我的孩子是同性恋”这一可能性实在超出了他们的猜测范围,即便徽之以同事的名义好几次带夏敬回老家,但两人的父母目前并未怀疑。

但“见多识广”的年轻同事们或许已看出了端倪,徽之的一位同事甚至当面旁敲侧击地表示不会歧视同性恋者。当然,两人每次都找理由搪塞过去。

但时间确实已经非常紧迫。眼下,夏敬的父母几乎每次都会在电话中催婚,去年还多次到济南和夏敬一起短暂居住。夏敬一边谨慎地应对,一边私下加快实施自己的计划。

特别的相亲

目前,全世界共有17个国家在全国性法律中设有同性婚姻制度,它们被认为已真正实现同性婚姻合法化。在亚洲地域内,仅有以色列承认未婚同性恋享有近似于以“未登记同居状态”为形式的婚姻权利

基于现实,为了能够长久在一起,夏敬和徽之准备“曲线救国”——选择形婚。

形婚即形式婚姻,在同性恋圈子中,这一词语指的是一个男同性恋者和一个女同性恋者组建家庭,两人只是法律意义和名义上的夫妻身份,而无实质内容。

寻找一个“拉拉”(即女性同性恋者)作为形婚的另一半,也并非难事,目前,很多专门为形婚者提供服务的网站已发展得非常成熟,手机APP也早已出现。在形婚之前,双方会进行财产公证,婚后的经济生活也是彼此独立的。这一点被夏敬看做形婚成功的基础,当然,他愿意承担从试管婴儿手术、抚养孩子及女方剖宫产手术等费用。

据夏敬和徽之的了解,形婚的“拉拉”有的不要孩子,即使要孩子,绝大多数都会选择剖宫产,因为她们做母亲的愿望并不强烈,结婚、生孩子不过是“在演一场戏”,承受不了顺产时的剧烈疼痛。

这一计划差点在两三年前就变成现实。当时,夏敬和徽之到一家饭店吃饭,被饭店一位女性经理发现了端倪。“对一个同性恋者来说,发现别人是同性恋是一件难以描述却很容易做到的事。”夏敬说。

以回访为理由,饭店经理索要了两人的联系方式。几天后,对方打来电话,直接表明了形婚的意图。夏敬和徽之一起,与饭店经理和她的恋人见面,除了夏敬感觉饭店经理有些“太爷们儿”外,双方印象都不错。

最终的拒绝缘于饭店经理的一个要求——在济南办一场隆重的婚礼。按照夏敬的计划,他们会按习俗先在老家办一场婚礼,然后在济南请客。而在济南办一场豪华婚礼需要花几十万元,对于经济相互独立的形婚者来说,这些钱与打水漂无异。

形婚后不会影响彼此目前的生活,又能生个孩子向父母交差,“有了孩子以后即使父母知道了,也不会对他们产生明显冲击”。虽然也可能产生很多问题,但夏敬和徽之都觉得,鉴于现实状况,形婚已是目前最好的选择,“尊重每一个人”。

更重要的是,形婚不会像隐婚那样,伤害一个无辜的人。据夏敬了解,同性恋群体中,80%左右最终选择隐婚,即隐瞒同性恋事实,与一个异性恋者结婚。在有了孩子之后,很多人就暴露了,因为不会再有夫妻生活。

早在1990年,美国精神医学会就证实,性倾向改变的可能性几近于零。已经隐婚的同性恋者,无力改变自己的性取向,只能靠“寻找艳遇”解决生理需求。这一现象导致一个使同性恋者备受诟病的社会问题的出现——男同性恋者之间艾滋病的加速传播。

挥不去的阴影

1981年,美国一名男同性恋者成为世界第一例艾滋病患者。此后,艾滋病似乎就成了男同性恋者挥之不去的阴影

夏敬为记者提供了一组来自科研机构的数据。据统计,截至2014年8月31日,中国现有艾滋病感染者或患者人数接近50万,当年前8个月的新发感染者人数为7万,其中80%以上为性传播,20岁至49岁的人群是艾滋病病毒感染的高发人群。

而男同性恋者之间的艾滋病传播,成为疫情哨点监测的难点。男同性恋感染者数量的持续上升,在中国、东南亚,乃至全球的艾滋病防治工作中,都是最具挑战性的。

作为男同性恋者中的一员,夏敬非常肯定地表示,这一说法并非“污蔑”。

2010年,美国加利福尼亚大学圣迭戈艾滋病研究中心(CFAR)的传染病副教授、病毒发病机理研究室主任戴卫·史密斯(Davey M. Smith)等人就从医学角度揭示了HIV为何容易在男同性恋者之间传播的奥秘。目前,公共卫生专家倾向于用“发生同性性行为的男子”来称呼这类同性恋人群,简称MSM。而MSM人群的其他生物和生理特性也为HIV的传播创造了有利机会。

2006年8月,美国艾滋病研究基金会和亚洲抗击艾滋病组织Treat Asia在一份联合报告中指出,由于男性之间的同性性行为,亚洲的艾滋病疫情正“螺旋上升至失控”。2009年2月17日,世界卫生组织和联合国艾滋病规划署在香港召开的一次艾滋病会议上也指出了同性性行为可能导致艾滋病失控的危险。

原因在于,在亚洲许多国家同性性行为是一种禁忌,亚洲很多地区男性同性性行为处于隐秘状态,这不仅加重了HIV在男男同性恋人群中感染的速度和程度,而且无法通过教育和干预机构与他们正常联系和交流,因此扩大了艾滋病的社会风险。

夏敬不懂这些高深的医学术语和描述,在他看来,这一现象的出现,说白了是因为男同性恋者之间的性关系更加“混乱”。以隐婚族为主体的无固定性伴侣同性恋者,会通过网络等途径寻找艳遇。多年前,就有公益人士出资建立网络聊天室,当初,夏敬和徽之就是通过聊天室结识。目前,这种形式已经消失,更为活跃的是各种手机APP。

网络平台的本意是加强交流,给“戴着面具生活”的同性恋者提供沟通的途径。“平台本身无罪”,但它被很多人当成了寻找“一夜情”、玩弄感情的工具。这些人之间的性接触是不固定的,一旦一个人感染了艾滋病,就会以几何级方式增长。

遮掩的生活

他们备受谴责,但在同性恋者看来,他们也是受害者

夏敬认为,作为性取向的一种,同性恋自人类诞生之初就已存在,但直到今天,人们仍在争论其是否属于病态。

2014年12月19日,北京市海淀区人民法院对国内首例“同性恋矫正治疗”案作出宣判,对男同性恋者小振实施电击的治疗机构公开道歉并赔偿经济损失,“同性恋并非精神疾病”。这是“同性恋不是病”第一次出现在国内司法判决中。

在我国,1997年,同性恋实现非罪化,2001年从精神病的名单中被剔除,但同性婚姻并未合法化。有调查显示,超过八成的同性恋者认为自己属于社会的弱势群体,三成的同性恋者不敢出柜,五成的同性恋者担心社会和父母不敢接受自己。

“并非同性恋者之间的感情天生不稳定,只是大多数人被外力拆散。”夏敬表示,正是压抑和不被允许,才导致“混乱”、隐婚等现象的出现。

夏敬心目中,外界对同性恋者的看法分为以下几种:“00后”几乎对此漠不关心;年轻人大都能认同和接受;年龄较大、见多识广者,也不会特别排斥;只有年龄大又思想封建的人,才真正无法接受。相比十年、二十年之前,同性恋在中国的生存环境改善很多,这一点在大城市尤其明显。

但即便如此,夏敬和徽之的生活仍然非常谨慎。他们尽量避免同时外出,尤其在可能碰到同事或熟人的地点,更不用提牵手。和很多同性恋者一样,他们也曾期待可以生活得没有任何歧视,在大街上可以大方地牵手,像其他伴侣一样坦荡地生活。但如今他已改变了想法——即使社会承认了我们,父母也不会接受,而我只关心父母的态度。

日出而作,日落而息。夏敬和徽之目前都没有找到合适的形婚对象,除去遮掩和谨慎,他们如今的生活,与其余家庭无异,夏敬希望可以一直如此。超市中的夏敬弯下腰,向购物车中放入一盒蓝莓,准备在纪念相识10周年的烛光晚餐中,为心爱的人制作一个他爱吃的甜点。

|

|